いつもつちみずジャーナルをご覧いただき、ありがとうございます。

私たちの食卓に新鮮な恵みを届けてくれる「つくり手」の存在。

今回は「土と、水と。オンラインマルシェ」で季節の野菜を出品されている農家さんの「Koharu-biyori(こはるびより)」さんにお話をうかがいました。

今回は前編に引き続き、後編をお届けします。

16. この仕事を続けてきて「一番嬉しかった瞬間」は?

「今まで食べた中で一番おいしかった!」と笑顔で言ってもらえたときのことは、今でも鮮明に覚えています。

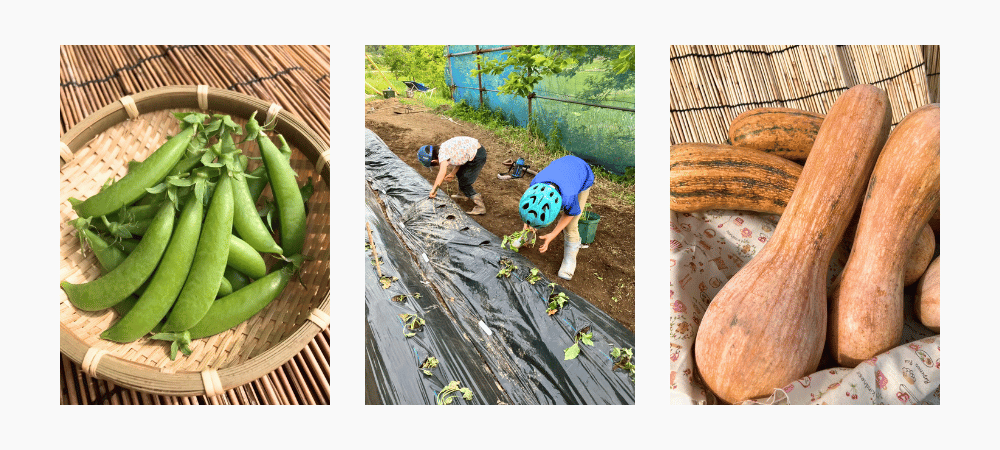

中でも、つるくびかぼちゃをリピート購入してくださった方がいたときは、本当にうれしくて、小さくガッツポーズしてしまいました。

あと、畑で子どもが夢中になってトマトをつまみ食いして、一株分がいつの間にか空っぽになっていたことも(笑)

でも、子どもが夢中になるほど美味しい野菜ができたんだなぁと、心の中でほっこりしていました。

17. 「忘れられない出来事」や「印象的な出来事」はありましたか?

一番忘れられないのは、子どもが掘った落とし穴に、私が一輪車ごと見事に落ちた日(笑)

泥まみれになってしまいましたが、今ではいい思い出です。

それと、猿の大群に畑を荒らされた日のことも印象的でした。

夏野菜は食べ尽くされ、植えたばかりのサツマイモの苗も引き抜かれて、畑はまるで戦場…。

そのときの絶望感は、今でも胸に残っています。

18. これまでに影響を受けた人(師匠・家族・仲間)はいますか?

農業を続けていく中で、たくさんの方との出会いが私の財産になっています。

子どものころ、虫だらけの野菜をくれていた近所の畑のおじいちゃん。

母は叫んでたけど、私はその野菜が大好きでした。

初めてのプランター栽培で頼ったのもそのおじいちゃんです。

家庭菜園の本を書いた方の論理的な解説にも何度も助けられましたし、SNSで憧れていた自然栽培農家さんがまさかの知り合いの知り合い!今度お会いできそうでワクワクしています。

ほかにも、オリーブに情熱を注ぐ師匠や、菌ちゃん農法仲間のママ友、そして畑で一丁前に鍬を振る我が家の双子男子(笑)

仕事先でお世話になっている稲作農家さんの「やれることをやるのは当たり前」という一言には、今でも背筋が伸びる思いです。

19. 農業・生産において「守りたい伝統」「新しく挑戦していること」は?

大切にしていきたいのは、地域で受け継がれてきた伝統野菜たち。

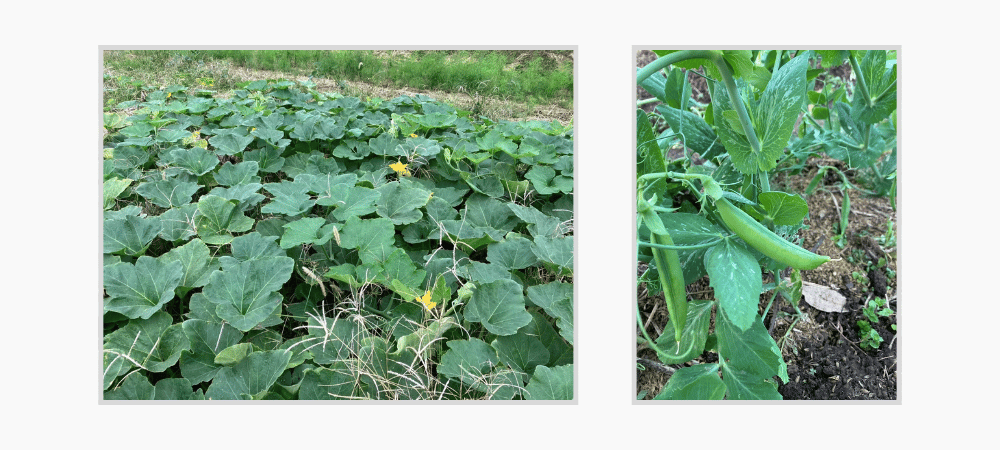

ハグラウリや打越三寸ソラマメ、小糸在来エダマメなど、この土地で長く育てられてきた野菜は、風土に合っていて、丈夫で美味しいんです。

一方で、最近あまり見かけなくなった食材、たとえばツルムラサキや芋のつる、ニンジンの葉なども再び注目してもらいたいなと思っています。

若い方に調理法も一緒に伝えて、「こんなに美味しいんだ!」と感じてもらえるような発信も、これからの挑戦です。

20. 栽培・製造工程で「特に気を遣うポイント」は?

やっぱり“タイミング”が命。

種まきや植え付け、追肥など、ちょっとのズレが野菜の元気に直結します。

毎日、天気や土の様子、植物の声を聞くような気持ちで観察して、「今だ!」という瞬間を逃さないように気を配っています。

21. 環境や気候変動に対してどのように向き合っていますか?

正直、大変なことも多いです…。

30日以上雨が降らなかった年には、毎日100リットルの水を久留里の自噴井戸から汲んで運びました。

天気予報は毎日欠かさずチェックして、作業予定は柔軟に組み直し。

暑さや寒さに強い品種を調べて、実際に育ててみたりもしています。

自然とうまく付き合いながら、試行錯誤の毎日です。

22. 商品づくりで「譲れないこだわり・ポリシー」は何ですか?

まずは“美味しいこと”が一番。

そして、「自分の子どもに安心して食べさせられること」が、私の中での大切な基準です。

農薬・化成肥料・除草剤を使わない「3無栽培」は、手間はかかるけれど、私にとって自然な選択。

信じる方法で、誠実に作物と向き合っています。

23. 普段どんなことをされていますか?

養鶏農家さんのところで、玉子の採集や選別、荷造りなどのお仕事をしています。

春には田植えの苗運びも担当しています。

作業の合間には、ご主人に稲作について質問攻めにしちゃうことも(笑)

勉強にもなって、楽しくて、私にとっては最高の学びの場です。

24. 収穫や製造の「ベストな時期・タイミング」は?

ほとんどの野菜は、早朝の収穫がベストです。

特に夏は日中の暑さで野菜がへとへとになってしまうので、夜の間に元気を取り戻したタイミングが狙い目です。

野菜たちが一番ピンと元気な、朝の涼しい時間に収穫するようにしています。

25. 作物や商品への「おすすめの保存方法・管理方法」は?

ご家庭では冷蔵庫の“野菜室”で保存するのがおすすめです。

冷えすぎると野菜がエネルギーを消耗してしまって、味が落ちちゃうんです。

できれば、育ったときの“向き”で保存すると、より長持ちします。

アスパラガスやエンドウ、エダマメなどの若豆類は、さっと茹でて冷凍すると便利ですよ!

「元気なうちに冷凍」が、美味しさを守るコツです。

26. この地域に訪れるなら「おすすめの景色・スポット・食」は?

四季の表情が豊かな、のどかな里山です。

特におすすめなのは、久留里線沿いから見える田園風景。

朝霧の中や夕暮れの光に包まれた景色は、心がスッと穏やかになります。

名水で知られる久留里の自噴水も一見の価値あり。

地元の人がポリタンクを持って水を汲む姿も、なんだかほっこりする風景です。

地元のお野菜はもちろん、道の駅などで買えるお惣菜やスイーツもおすすめ。

素朴でやさしい味に、ほっと癒やされますよ。

27. 地元で「受け継がれている行事・文化・風習」はありますか?

この地域では、昔ながらの地域のつながりを大切にする文化が残っています。

たとえば、水路掃除のあとに行われる「風除け(かざよけ)」という集まりがあります。稲が風に倒されずに育ちますように…と願って、地域の人たちが集まって交流する場。

美味しいものを食べながら、笑って語り合える、あたたかい行事です。

28. 収穫後やオフシーズンの「過ごし方・趣味」は?

1~3月は比較的作業が少なくなるので、つるくびかぼちゃのスープを作って、イベントなどで屋台販売をしています。

「これ、美味しい!」と驚いてもらえるのがうれしくて、冬の楽しみのひとつです。

そのほかにも、畑に籾殻をすき込んだり、支柱用の竹を山から切り出したりと、次のシーズンに向けた仕込みの時期でもあります。

畑は「休み」ではなく「準備のとき」。静かだけど忙しい、大切な時間です。

29. 他の生産者さん・農家仲間との「つながりや交流」は?

この土地で農業を始められたのは、地域の方々のおかげです。

お散歩中に見かけた畑仕事中の方に話しかけては、いろいろ教えてもらっていました。苗を分けてもらったり、畝の作り方を教えてもらったり、少しずつ仲間が増えていきました。中でも畑のオーナーさんには本当にお世話になっていて、耕運機や育苗ハウスまで貸してくださるほど。

地域のつながりのあたたかさに、日々感謝しています。

30. 「今後やってみたい夢の挑戦」は?

自然の力だけで育てる「無肥料の自然栽培」に、もっと取り組んでみたいと思っています。環境にもやさしくて、なにより美味しい野菜ができたときの感動は格別。

また、オリーブや柑橘の果樹栽培にも少しずつ力を入れていく予定です。

そしてやっぱり、「つるくびかぼちゃ」の魅力を、もっともっと広めたい!

いつか“世界のつるくびかぼちゃ”と呼ばれる日を夢見て、これからもがんばります。

「つるくびかぼちゃ」に情熱をそそぐ、素敵な想いと強い信念をもつ、農産者のKoharu-biyori(こはるびより)さんのインタビュー後編をお届けしました。

まっすぐな言葉の奥にある、並々ならぬ努力と自然への敬意。

Koharu-biyori(こはるびより)さんの想いが詰まった野菜たちを、あなたの食卓にもぜひ!

Koharu-biyoriさんが愛情を込めてつくる「ここでしか買えない」商品を、ぜひオンラインマルシェで。

無農薬・無化学肥料・無除草剤の「3無栽培」にこだわった、特別な品ばかりです。

Koharu-biyoriさんの商品はこちら

お買い物される方はこちら

今後も「つちみずジャーナル」では、魅力的なつくり手の声をお届けしていきます。